煎茶編

ご用意いただくのは、いつもの急須(きゅうす)、お気に入りの湯呑(ゆのみ)で結構です。それと、ごく普通のティースプーンをひとつ。

急須は注ぎ口の根元に網が付いているものがいちばん便利ですが、網の付いていない場合は茶こしを使えば大丈夫です。

ただし、急須の内側に取り外しのできる網がはめ込んであるタイプはおいしく淹れるのが難しいので、内側の網は取り外して使わないようにし、茶こしを使いましょう。

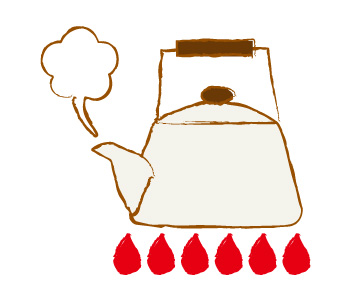

1.お湯を沸かします。

大きな泡がボコボコ出るまで、しっかり沸騰させましょう。

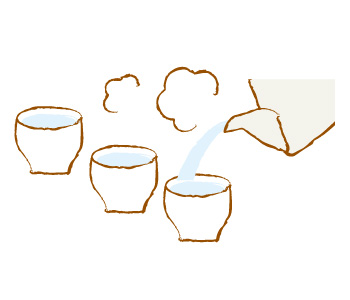

2.人数分の湯呑にお湯を注ぎます。

こうすることでお湯の温度を少し下げ、湯呑みを温めます。お湯の量を計る意味もあります。

実は、この「お湯の温度を少し下げる」のがおいしさのポイントです。煎茶の「旨み」「渋み」の成分がちょうど良いバランスで解け出るのは約80度。いちど湯呑みに入れてから急須に注ぐと、ちょうどそのくらいの温度になるのです。お湯は熱いほど苦渋くきりっとした味に、冷ますほど甘みと旨みを感じられます。

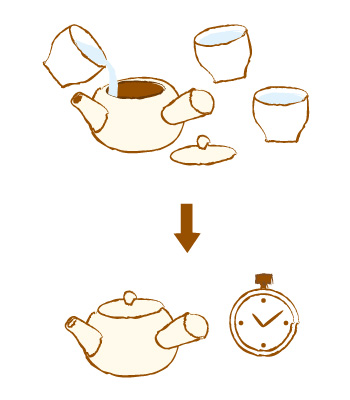

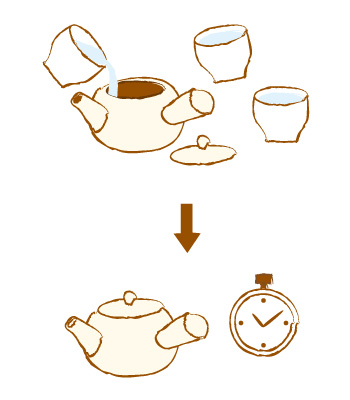

3.急須に茶葉を入れます。

湯呑ひとつにつきティースプーンに軽く山盛り1杯が目安です。お寿司屋さんで出てくるような大きな湯呑ならたっぷり山盛り、おもてなし用の小ぶりな湯呑なら軽くひとさじくらいです。

4.湯呑から急須にお湯を注ぎます。

ふたをして、1分待ちます。こうして待っている間に、急須の中で茶葉がゆったりと開いていきます。

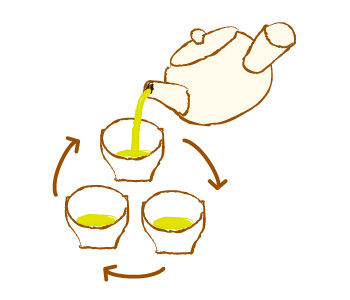

5.急須から湯呑みにお茶を「回し注ぎ」します。

それぞれの湯呑にちょろ、ちょろ、と細く少しずつ、何度も往復しながら順番に注ぐことを「回し注ぎ」といいます。 こうすると、すべての湯呑に均等な濃さと量のお茶が入ります。

6.最後の1滴まで注ぎきります。

最後の方でぽたぽたと落ちるしずくにお茶のおいしさがぎゅっとつまっていますので、残さずに注ぎきりましょう。

7.2煎目の用意をしておきます。

1煎目を注ぎ終わったら、急須のおしりをトン!とたたいて貼りついた茶葉を動かし、急須のふたを少しずらしておいておきます。余分な蒸気を外に出して、茶葉がむれないようにするためです。

8.おいしいお茶のできあがりです。どうぞ、めしあがれ。

◎2煎目は急須にお湯を淹れてからの待ち時間を10秒くらいにして、同じように回し注ぎします。